| 美しく・強く・ご機嫌に | |

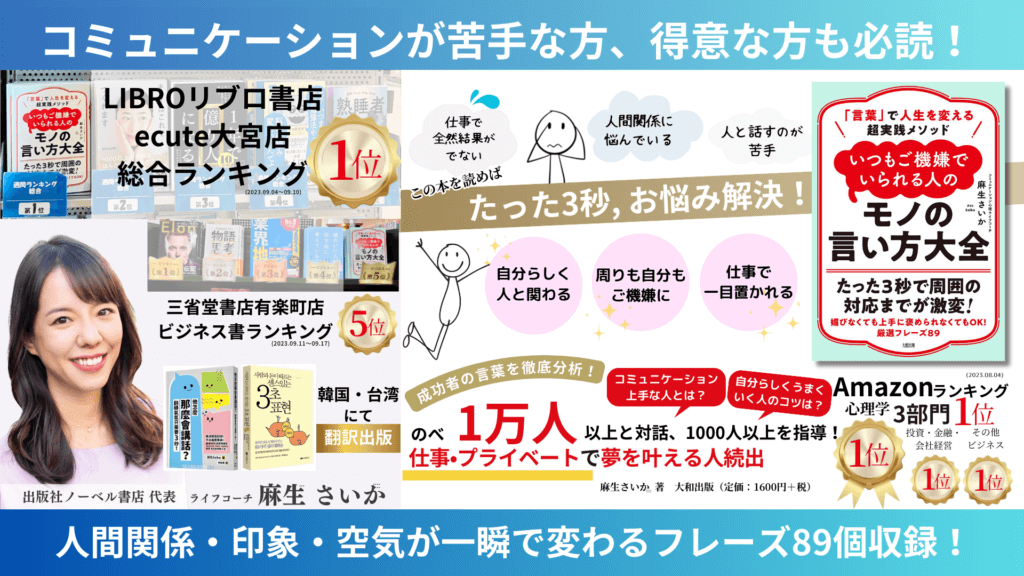

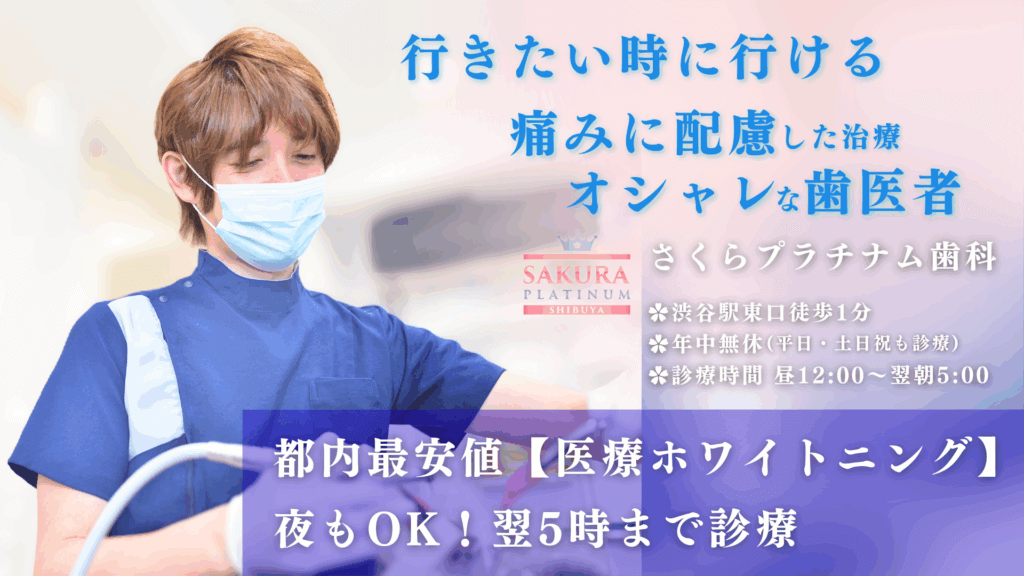

→著書『いつもご機嫌でいられる人のモノの言い方大全〜「言葉」で人生を変える超実践メソッド〜(大和出版)』 |  →さくらプラチナム歯科(渋谷) 私がWeb広報責任者を務める"都内最安値"医療ホワイトニングの歯科医院※公式サイト遷移 |

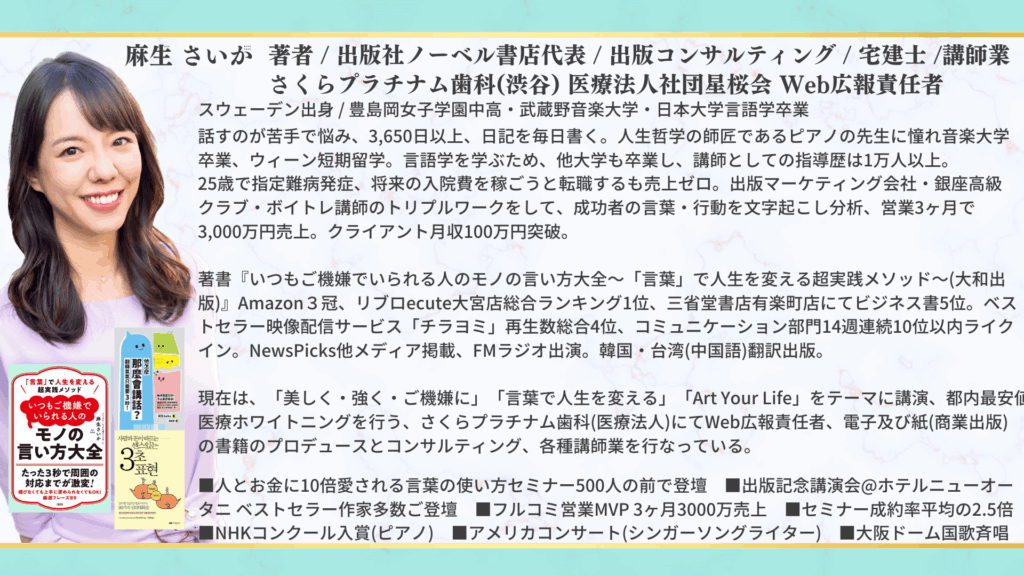

| 著者/医療法人Web広報責任者/宅建士 麻生さいかです | |

はじめに言葉ありき=言葉が全ての始まり、言葉が世界を作っている

ではない。

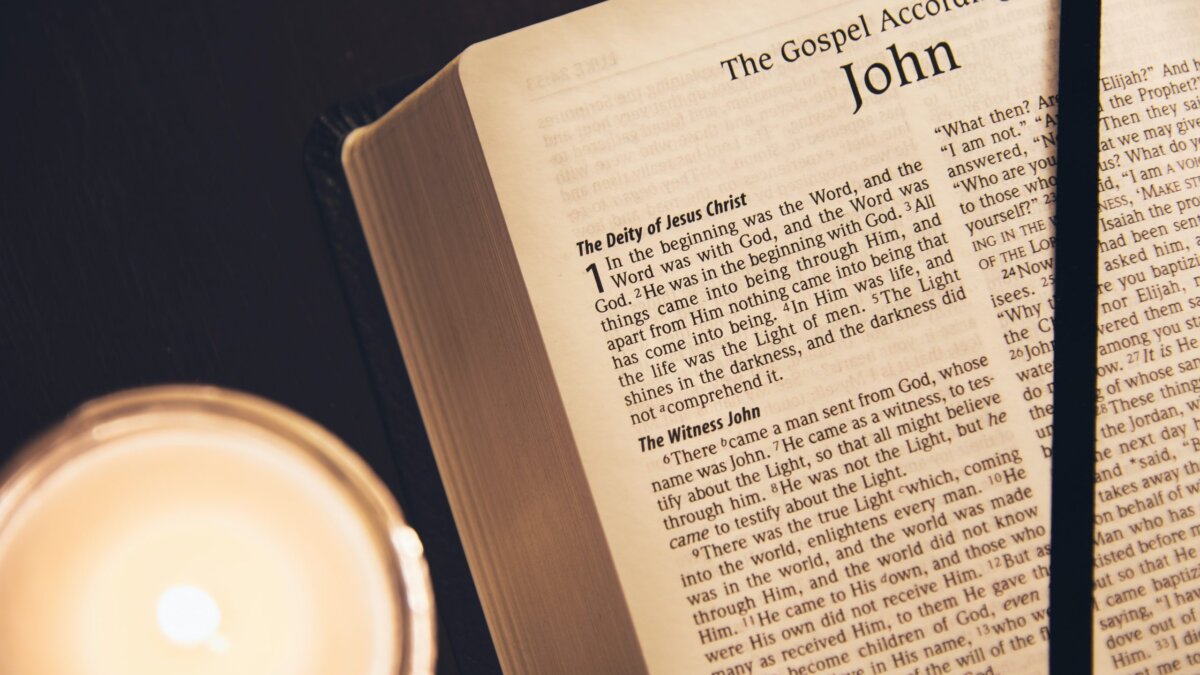

「はじめに言葉ありき」

あなたもきっとお馴染みの聖書のこのフレーズ。

新約聖書「ヨハネによる福音書」第1章第1部という聖書の書き出しの部分でもあります。

聖書のフレーズの中で、最も人気で有名と言える言葉。

さらに、ビジネスや言葉、ライティングを勉強する中では

必ずと言って良いほど、こんな話が出てきます。

「聖書(ヨハネ福音書)には「はじめに言葉ありき」という言葉あります。

まず最初に言葉があったのです。

私たち人間は、言葉があるから、世界を、全てを認識できるのです。

だから、言葉はとても重要!」

結論から言います。

この解説、残念ながら誤訳です。

言葉の重要性を解説するために、聖書のこの文が使われていると知ったら

イエスキリストは驚いてひっくり返ることでしょう。

実際、聖書においては、言葉が重要なんてことは意図されていません。

※ちなみに、私は特段キリスト教信者ではありません。

「有名な講師の方が、そう解説していた!」

「ベストセラーの本で引用されて、言葉の重要性が説明されていた!」

本当に、誰が言い出したのかわかりませんか

この解説、日本ではとりあえず定番ですよね。

むしろ、日本人にはキリスト教徒が少ないので

「本当の聖書の意味なんてどうせ知らんやろ」と誰か偉い人が適当に言い出したのを

皆が調べもせず真似をしている…という現象だと考えられます。

だとしたら

・聖書「はじめに言葉ありき」の本当の意味は?

・聖書の世界観と私たちの世界観

・はじめに言葉ありきは、やっぱちめちゃくちゃ学べる!普段から意識すべき5ポイント

世界一の大人気ベストセラー&ロングセラー「聖書」

さあ、気を取り直して、まずは聖書についてサクッとお話しします。

聖書といえば、世界の総人口の30%以上という信者数No.1のキリスト教のバイブル。その発行部数は正確に把握されていませんが、50~80億部と言われています。また、実際には1815年〜の200年ほどの間には4000億部近く発行されたのではないか という説もあります。

他の追随を許さないとはまさにこのこと、圧倒的ベストセラー&ロングセラー本です。日本でも、ふと泊まったホテルの引き出しの中などに置いてあったのを見たことがある人もいるのでは?現在では、なんと世界3200語に翻訳 されて、老若男女様々な人に読まれているそう。

そんな大人気の聖書に、「はじめに言葉ありき」なんてキーフレーズが載っていたら、

「言葉の重要性」について語りたい人は嬉しさのあまり、飛びつきたくなるのは当然かもしれませんね。

しかし、残念。

「はじめに言葉ありき」から、言葉の重要性を説くのは、ものすごい拡大解釈であり、冒頭に書いた通り、誤訳の賜物です。

聖書は、やはり聖書だった

「はじめに言葉ありき」部分の、ギリシャ語による原文はこちらです。

Εν αρχηι ην ο Λόγος

(En arkhēi ēn ho logos、エン・アルケー・エーン・ホ・ロゴス)

簡単に言えば、「アルケーはロゴスなり」。

「アルケー」の意味は、万物の始源・宇宙の根源的原理。

「ロゴス」の意味には、確かに「言葉」もあります。

が、真実、真理、論理、理性、概念、調和・統一のある法則など様々な意味もまた示します。

しかし、ことキリスト教において使われる場合は、ロゴス=キリスト (世界を構成する論理としてのイエス・キリスト、または神の言葉) です。

この意味を、そのまま当てはめましょう。

「アルケーはロゴスなり」

=「根源的原理は、キリスト(神の言葉)である。」

……キリストだよ!神なんだよ!つまり、神こそが全ての原則ということだよ!

では、どうして現在、日本では全く違う解釈をしょっちゅうされているのでしょうか?

それが、翻訳マジックです。

「アルケーはロゴスなり」は、英語にする時、「アルケー→beginning」「ロゴス→word」とされました。

「In the beginning was the Word」

それが、日本語になった結果、「はじめに言葉ありき」。

翻訳とは、かく難しきものです。ニュアンス・意味は、多言語でそのままそっくり置き換えられるわけではありませんからね。

ということで、冒頭にも書いたように、残念ながら、

「言葉で規定することが、全ての始まり」という言葉の重要性を語る理論のために、

「はじめに言葉ありき」を引用するのは、全くもって的外れ

なのです。

「はじめに言葉ありき」が本当に教えてくれる5つのこと

しかし、だからと言って、この言葉から学びがないわけではありません。

聖書「はじめに言葉ありき」から、私たちは以下5つのことを学べます。

1、言葉は、言った人、時代、背景が違うと、概念、定義、意味が変わる。

2、書き言葉によるバイブルが、キリスト教を世界No.1の宗教にした。

3、言葉は、相手に合わせて使うもの。

4、人は、思った以上に「考えない」。

5、正しさだけが、全てじゃない。

この一つ一つについて、詳しく見ていきましょう。

1、言葉は、言った人、時代、背景が違うと、

概念、定義、意味が変わる。

上に書いたように、「ロゴス」という言葉には、様々な意味があります。そして、言葉の意味は、誰が言うか、どこで言うか、何に対して言うか、いつ言うかなどで変わります。

聖書で使えば、ロゴスの意味は「キリスト」あるいは「神の言葉」。

古代ギリシャ、ヘラクレイトスが「万物はロゴスに従って流転する」と言う時、ロゴスは「法則・真理」。

ストア派のは、禁欲主義で「ロゴスによって、感情(パトス)に打ち勝て」という哲学を持ちますが、この際のロゴスは「論理」です。

これは、日本語でも同じです。例えば、政治家が使う「遺憾」という言葉の本来の意味は、「残念」です。しかし、「今回の過失について、心からの遺憾の意を表します。(遺憾→謝罪、申し訳ない)」「本件については、非常に遺憾に感じます。(怒り)」などの使われ方もしています。これらは、誤った使い方ですが、この誤った使い方がいつの間にか浸透していく現象は、言語ではよくあることです。

同じ言葉でも、「誰が言うか」「いつ言うか」「何に関して言うか」で言葉の意味は変わるのです。

2、書き言葉によるバイブルが、

キリスト教を世界No.1の宗教にした。

キリスト教がここまで普及した1番の理由は、宗教を言葉で書き言葉で定義した「聖書」というバイブルがあったため と言われます。

聖書が、他の宗教と比べて一気に普及した理由は2つあります。1つ目は、バイブルを取りまとめる機関があったこと、2つ目が活版印刷技術です。

1つ目、聖書には「唯一絶対」とされるものがあります。他の宗教でもそうですが、聖書も最初は、際限なく新しいものが生み出され色々な派生してものができていました。が、ある時、公議会で「これが聖書」というのを決め、聖書をよりどころにすることを決定。一方、仏教などは、そのような動きがなく、様々な経典が生まれ、取りまとめられることもありませんでした。また、仏教は「相手に合わせて説法をする」という性質があったため、経典を一つにすること自体も難しかったのです。

2つ目は、15世紀に発明された活版印刷です。ルネサンスの3大発明は、火薬、羅針盤、活版印刷と言われます。ヨハネス・グーテンベルクが発明した活版印刷技術のおかげで、以前は一文字一文字写す写本しかなかったヨーロッパの本文化は劇的に変わり、聖書は大量に複製され、一気に広まったのです。

人から人へと伝えることを考えた時、音声、映像など様々な形式は取れますようが、記録、伝達において、「書く」を超える利便性のあるものはまだ生まれていません。特に、当時は音声や映像を記録する媒体はありませんでしたし、現在は、インターネットが発達しましたが、情報を発信する、情報を受け取るには「書く」が最もオーソドックスな手段であることは変わりません。

3、言葉は、相手に合わせて使うもの。

聖書は、ギリシャ語で書かれています。しかし、実際にイエス・キリストや弟子たちが母語として普段使っていた言葉は「アラム語」でした。

なぜ、アラム語ではなくギリシャ語で書かれたのか?その理由は簡単で、「ギリシャ語を使っている人が多かったから」です。

紀元前50~120年、ローマ帝国の公用語は元々ラテン語でしたが、当時はアレキサンダー大王による東方遠征で、様々な文化が融合、異言語の人々使用される外国語(リンガ・フランカ)はギリシャ語とされていました。

弟子たちは、聖書を作る際、「読み手が理解できる言葉」で書くことを優先し、「ギリシャ語」で書いたのです。

言葉を発する時、多くの場合、そこには相手がいます。つまり、「言葉は、相手に合わせて、相手が理解できるものを選ぶ」 ことが重要なのです。

4、人は、思った以上に「考えない」。

「はじめに言葉ありき」が「言葉の重要性を語る」際に、引用される常套句になったきっかけはわかりません。しかし、今なお、誤訳のままに引用され、人々に浸透していることは事実です。

ここから、考えて欲しいことがあります。

特に、弊社は出版社なので、きっとこれを読んでいる中にも、著者になりたいと思っている、何か発信をしていきたい、または、単なる受け身ではなく本を読むことで何かを学び、思考する自分でありたいと思っている方もいることでしょう。だからこそ、「人は、考えない」ということを意識して欲しいのです。

これは、読者について言っているのではなく、「自戒」として覚えておいて欲しいことです。これだけの情報がある今、間違っているもの、適当なもの、誤訳どころか、完全なデマや意図して騙そうとしている人もいるでしょう。

大切なのは、「自分で考える」ということを、常に意識することです 。

5、正しさだけが、全てじゃない。

「言葉が重要」というのは、真実です。言葉がなければ物事をしっかりと認識できず、複雑な思考はできず、こうしてあなたに何かを伝えることもできません。

しかし、「言葉の重要性」について語るのに、「はじめに言葉ありき」という引用を例に用いるのは間違いです。ですが、言葉が重要なことは正しく、何か人々が耳を傾けてくれるきっかけになる内容として「聖書」を引用したという選択は、実は大当たりかもしれません。

つまり、上と矛盾するようですが、正しさだけが全てじゃない、ということも一つの教訓になると思います。

あらゆる事実を知った上で、「どうするか」を自分で判断、決断すること も、とても重要なのです。

「はじめに言葉ありき」の学びを、

人生に生かそう。

今回は、「はじめに言葉ありき」について考察しました。今回の記事を読んで、「そうなんだー!」「知らなかったー!」「えー違うと思う!」などきっと色々な感想を持ったと思います。

弊社は、書いても書かなくても良い出版社です。つまり、文字なのか何なのかは別にして、「発信」をする側の方をサポートすることが多いです。

そして、読者の方に対していつも思うのは、「大切なのは、その上であなた自身がどう行動するか?」 ということです。

知識を得た、新しいことを知ったら、それをあなたの”行動”にアウトプットしてみてください。

「学びを行動に反映する」と言われても、何をすれば良いかわからないという方は、「一言感想をSNSで書いてみる」「とりあえず、この記事をシェアする」などでも良いです。

頭の中だけでなく、あなたの行動に変化が表れた時、あなたの人生は変わりはじめますよ。

今日も美しく、強くご機嫌に!

Art Your Life!

Just go on this way!