| 美しく・強く・ご機嫌に | |

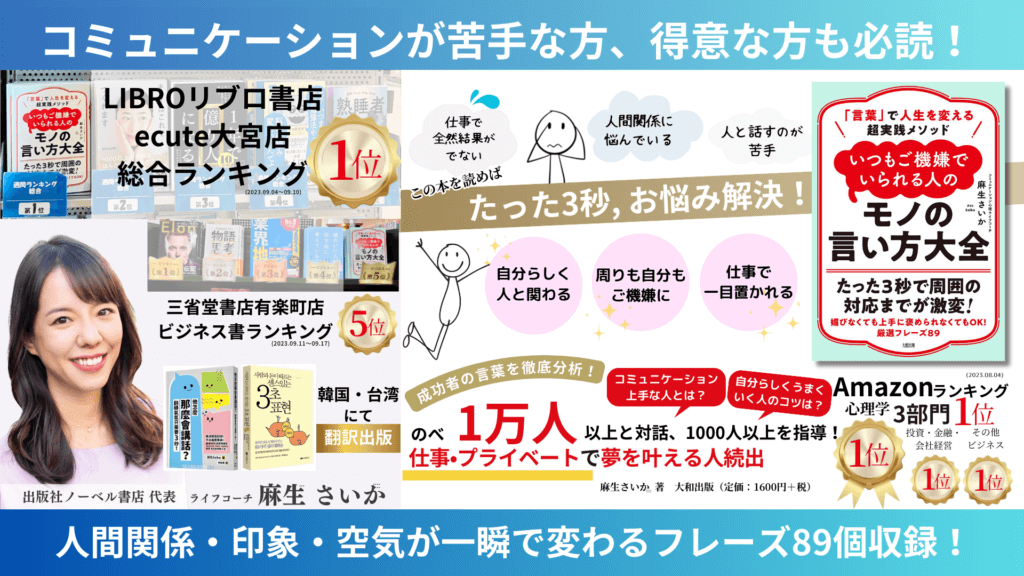

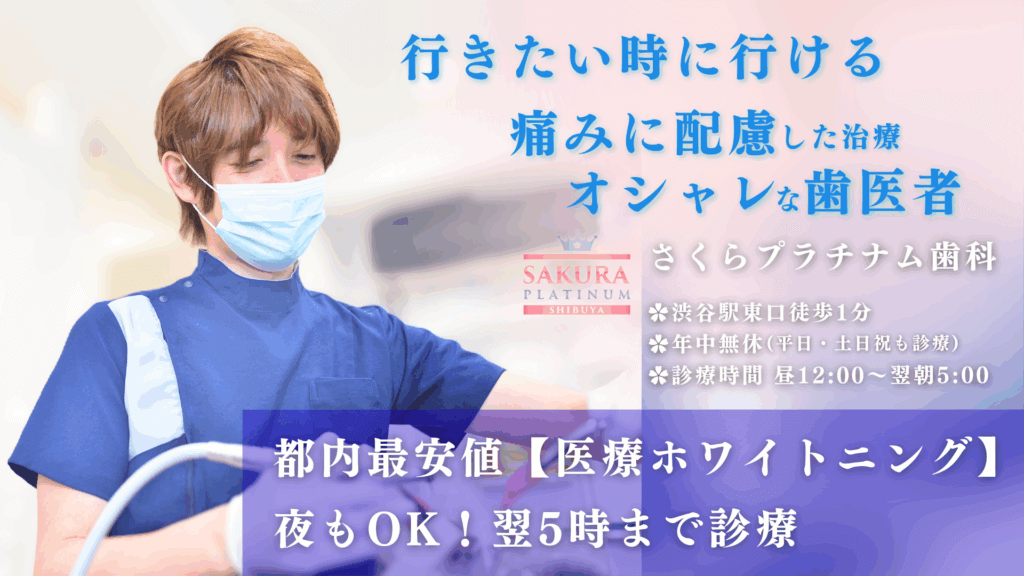

→著書『いつもご機嫌でいられる人のモノの言い方大全〜「言葉」で人生を変える超実践メソッド〜(大和出版)』 |  →さくらプラチナム歯科(渋谷) 私がWeb広報責任者を務める"都内最安値"医療ホワイトニングの歯科医院※公式サイト遷移 |

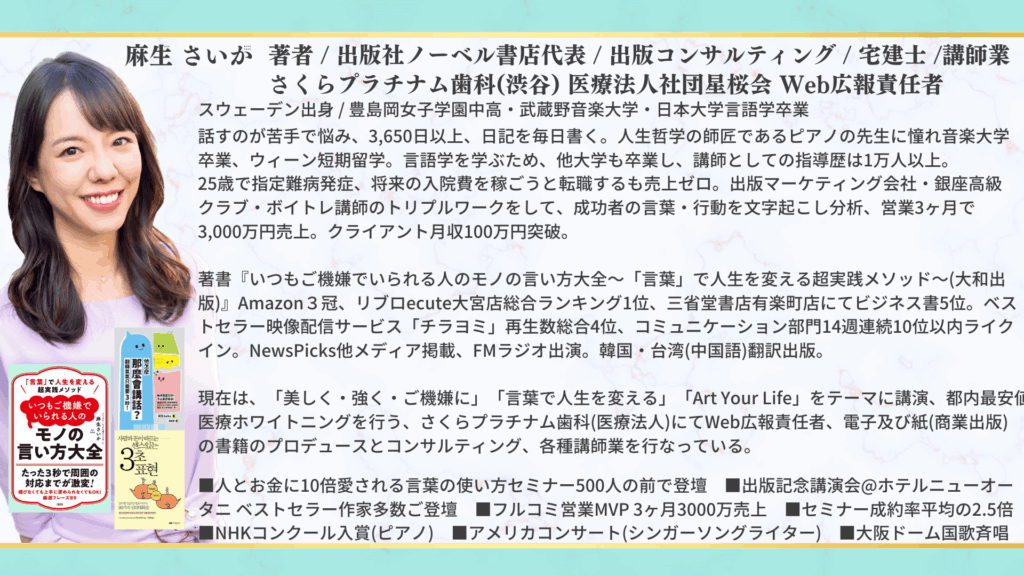

| 著者/医療法人Web広報責任者/宅建士 麻生さいかです | |

大好きなピアノの先生

先日、10歳からついていたピアノの先生の門下生の演奏会がありました。

私は演奏しなかったので、観客側でしたけれど、行って本当に良かった。

「言い訳しても文句を言ってもダメ。誰も助けてなんてくれないわ。あなたがしっかりするしかないの。勉強するしかないの」10歳の時から25年以上、どんな私にも、会うたびに言い続けてくれる。

大好きな、心の底から尊敬している先生に、本をお渡ししました。

先生のおかげで今の私がいる。本当にありがとうございます!

私「先生、私ね音楽がなかったら生きてないと思うんです」

先生「音楽ってね、そういうものなのよ。」

No Music No Lifeというのは、「生きることは音楽と共にある」なんて生半可なことじゃない。

「音楽がなければ、生きてなかった」

という意味だ。少なくとも、私はそう思う。

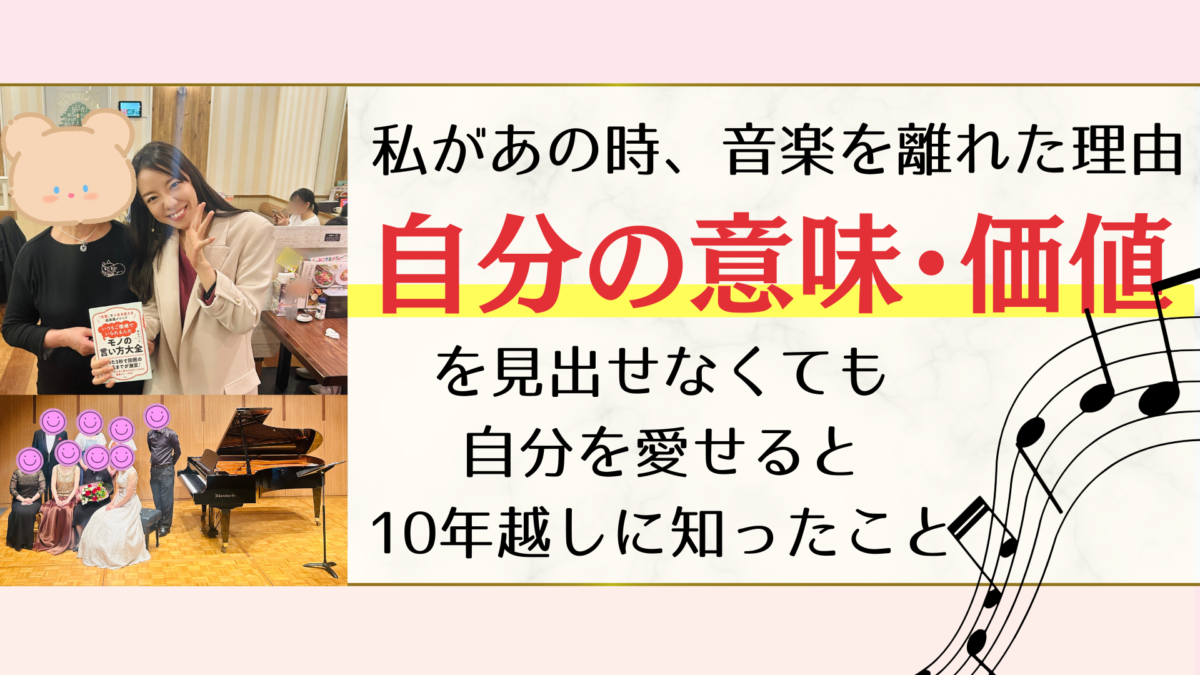

「お金のためにピアノをやめた」という盾

11年前、門下の演奏会に出たのを最後に、門下の演奏会に出るのをやめた。

11年前に持病を発症した。「ストレスのせい」なんて言われたってどうすれば良いんだい?

なぜ調子が悪くなるのか、どうしたら良くなるのか全くわからなかった当時。

1年かけてだんだんと調子が悪くなり、2ヶ月ほど入院した。

入院費は高くて、音楽で稼いだことのない額がかかっていた。

「音楽ではお金が稼げない。

だから、ピアノをやめた。」

これも確かに1つの理由だった。

でももう1つ、大きな理由があったことに、先日、気がついた。

「お金のためにピアノをやめた」

これは、もっと辛くて、重要な問題から目を逸らすための小さな盾だったのかもしれないと少し思う。

もちろん全て、嘘だったわけじゃない。

でも、私ががっかりして、ピアノに自分を捧げるのをやめたのには、もっと別の理由があったのだと。

門下に入ってきた、頭の良い男の子

いつだっただろう。

私が10歳の時からついている先生の門下に、大人になってから、ある男の子が入ってきた。

当時はまだ学生。4歳くらい下の人だった。

頭が良いのはすぐわかった。

頭の良い人はコミュニケーションは上手、というか、一定の癖のある上手さがある。

知性を使ってPDCAを回し、共感というのを学習で身につけたコミュニケーション。上手に世間と混じり合って見えて、現実化している言葉や行動と乖離しているであろう心の中の感情と思考。

器用さと不器用さと、感情への対処から垣間見えるのが、頭の良さ。

当時、東大理3、医学部の学生だった。

兄の後輩にあたる人だった。

ライバルであり、憧れであり、友だち

人当たりは良いけれど、2人で話してる時の、気を抜いた毒舌が楽しくて、よく語り合っていた。

「こんな話をできる相手はなかなかいませんよ〜」と言われたし、私もそうだなと思った。

小学校の道徳教育のあり方について

「人間社会は残酷なのだから、もっと早くから真実を教えるべきだ」というあの子。

「人間社会は残酷なのだから、初等教育の時期くらいはファンタジーな素敵な世界観だと信じてこの世界に飛び込んで、そこで初めて現実を知って絶望して自力で真実とスタンスを見出すべきだ」という私。

世の不条理や、人間の愚かさについてあれこれ議論したり(ちゃんと議論になっていたかは謎)、高尾山に一緒に登ったり、食事に行ったり。

楽しい友だちだった。

彼のピアノは、いつも完璧だった

私が聴く限り、彼のピアノ演奏はいつも完璧だった。

順番的に、私の方が年が上で、門下生としての歴も長い。

基本的に、年下の人から順番に弾くのが演奏会のルールだった。

だから当時、私の前に、彼が演奏をしていた。

でもね、私の演奏はいつも、ポンコツだった(と当時、強く思っていた)。

「なんでそこで間違えるの?」という箇所でかすり(ミスって、他の音を一緒に鳴らしてしまうこと)、わかりやすく暗譜が飛び(緊張すると、唐突に次の音がわからなくなって変な音を鳴らしてしまうことがある)、毎回毎回、ステージの後はこっそりと泣いていた。

だんだんと泣かなくなったのは、上手になったからじゃない。

泣いても仕方がないほどに、そもそも自分はピアノが下手なのだと、想像の中の私は練習の時のように良い演奏ができるはずだけれど、本番の私は、どれだけ努力をしても想像の2割程度のパフォーマンスでしか弾けないのだと諦め始めたから。

強くなったわけでもなく、満足したわけでもなかった。

私の前に演奏する彼は、毎回、完璧な演奏だった。

ミスがとても少なく、私のように意味がわからないポンコツな箇所がなかった。

負けている、負けていく

「どうやって練習してるの?」と彼に聞いたことが何度かある。

練習法を聞いて、真似をして、私の演奏も少しだけ改善された。でも、私の演奏はやっぱり、ポンコツだった。

歴が長くなるごとに、迫られていく。

負けている、負けている、負けている……

なんて無意味なんだ、なんで自分はピアノに一生懸命になっているんだ…

自分よりも上手な人がいる、長くいるのに自分の方が下手…

周りの皆は、こう思っているんじゃないか?

「あの女の子は下手なのに、

どうして彼よりも後に弾くんだろう?」

門下の演奏会が、だんだんと辛くなっていった。

彼はいつも飄々としていて

「え〜?麻生さんうまいじゃないですか〜?感動しましたよ〜」と言っていた。

他の門下の仲間や先輩やお客さんも

「彼とあなたは傾向が全然違う。あなたは普通にすごいよ〜」と言ってくれた。

どの言葉も信じられなかった。

私は私に「自分は下手だ」という判断を下していたから。

ミスのなさこそが最高だと思っていた頃

完璧な演奏をしたかった。

いつも、ミスのない演奏をしたかった。

衝動的で、感情的で、弾いている間に、つい心が動いてしまう。

音に惚れ惚れしてしまう。

自分の音楽に酔いがちだからこそ、先生は「しっかりと、音楽を理解して」と指導をしてくれた

今思えば、私の演奏が右脳的だから、左脳的な指導をしてくれていたのだとわかる。

だって、右脳的なことについては「こんな感じ」と言われたら、それ以上の説明がなくても、そこに伴う感情と共に「何をしたら良いか」が一瞬でわかったから。

実際には弾けてなくても「何をすれば良いかわかる」という感覚があって、それに従って練習すれば、勝手にできた。

ただ、だからこそ「音楽的で素晴らしいわ」という先生の言葉を聞いて喜びながらもなお、「でも、私は完璧に弾けない」と強靭な自己否定をしていた。

完璧に弾ける彼の演奏を聴いて、勝手にコンプレックスを肥大化させた。

IQの高い人が全てを持っていく

「彼みたいな演奏がしたい」

「彼は天才だ」

よく周りに言いふらしていた。

「そうかな?私はあなたの演奏、好きだけど」

そんな周りの言葉は、全て、いつだって気休めに聞こえた。

そして、ある日思った。

「かなわない。なんて無意味なのだろう。私はなんて才能がないのだろう。」

音楽を選んだのは間違いだった。

間違いというより、所詮どこまでいっても、勝てないと思ったのだ。

兄に負けたくなくて、音楽の道にきた。

それなのに、それなのに。

結局IQに、偏差値に、知能指数に、感情的な人は勝てないのだと。

ものすごい敗北感だった。

右脳が強い人は、左脳が強い人は勝てないのだ。

感情が強い人は、論理的な人に勝てないのだ。

芸術の世界においてもなお、頭の良さは全てを凌駕するのだと。

ピアノはブランドとして「機能」に変わった

ちょうど入院をして、演奏会に出られない年があった。

入院費は高い。体はおかしい。

1人で生きていかなきゃいけないのに、このままじゃダメだ。

音楽では生きていけない、お金を稼がなきゃと強く思うようになった。

シンガーソングライターは、ある意味「つなぎ」だった。

体調不良でも、めまいがあっても、ステージには立てたから。

退院してから1ヶ月で出たコンクールでは入賞した。

「自分が勝てるところで勝負をして、1人で生きる力をつけるんだ(正確には、将来的に快適な入院生活を送るための資金を稼ぎ切って、快適に入院するんだ)」

意気消沈しながら、誰にも言わずに1人意気揚々と意気込んだ。

心の支えだったピアノはいつしか、ただの私という存在を対外的に価値づけするための「ブランド」になった。

社会の評価はいつだって、本質ではなく、見栄えの良い、しかし本当はどうでも良い何かに依存する。

武器を揃え、磨き、不条理なこの世界で、生き抜くのだ。

それが、この世界で生きることなのだと。

何も恐れるものはない。

兄の来られない、兄が来ようとも思わない世界で戦えば良い。

何の迷いもない。

怖いものもなかったし、失うものもないと思った。

誰かに期待されていることは無視して、自分で自分に期待することも大してなかった。

10年間走り続けた。

その間に、いろいろなことがあった。

悪いことも良いことも、辛いことも楽しいことも、悔しいことも嬉しいことも、出会いも別れも。

10年ぶりに門下の演奏会を聞いて思ったこと

10年前、入院中で門下の演奏会に出られなかった。

それだけのことだった。

でも、それを境に、門下の演奏会に出るのをやめた。

ただ、ピアノの練習をやめたからなんて理由じゃない。

今でも毎日、ピアノのための指のトレーニングはしているし。

社会人になってからだって、どれだけ睡眠時間を削っても、ピアノの練習はした。

それは確かに、私の支えになっていたものだった。

先日、門下の演奏会に行ってきた。

もちろん、私は演奏側ではなく、観客側。

彼は変わらず演奏をしていて、前よりもたくさんの曲を弾いていた。活躍の幅も広がっていた。

私は、彼に負けたとずっと思っていた。

それは、耐え難い「屈辱」というより、全ての力を奪われる形の「失望」だった。

「自分にはできない」

そんな、かなうかもしれない相手に対して嫉妬したり、憂さ晴らしたりするような攻撃的な力や意志じゃない。

「ああ、できないんだ」

そんな、穏やかな、静かで無感情な「去る」以外の選択肢が浮かばないほどの負けだった。

誰も、戦ってなんていなかったのに。

音楽という、絶対的な基準のない世界。

自分の意味も価値も、当時の私には見出せなかった。

そこにあったのは結局のところ、自分が特別でありたいからこそ、そう信じていたいからこそ、今すぐ死んでも誰も気に留めてくれないという今思えばどうでも良いことを、はなから価値がないのに失ったら絶望するような、くだらないプライドと、歪んだ自己愛の産物だったのだと思う。

先日、彼の演奏を聞きながら思った。

「私も、また門下の演奏会に出たいな」と。

思い込みかもしれないけれど、自分の演奏の素晴らしさをふと思い出した。

というより、自分が演奏する意味がある気がした。

というより、自分が演奏する意味を、完全に自己完結的に見出せる気がした。

彼の演奏は、変わらず完璧だった。

とても上手になっていた部分もあった。

でも、「私の演奏もまんざらじゃなかった」とふと思った。

ずっとずっと否定してきたけれど。

自分を愛するとは何か

自分を愛することは難しい。

誰かに愛されているから素晴らしいという価値基準は、その誰かが愛してくれなくなった瞬間に崩壊する。

内的に価値を認めようとしたって、自分で価値がないと判断してしまったら、自分の存在なんていらなくなるに決まっている。

でもね、こんなのは間違いだ。

存在している時点で、愛されている。

生きているだけで、本来、大成功なのだ。

成果は大事。対外的評価も大事。

逃げてはいけない、興味がないようなふりをしてはいけない。

でもそれらは、人生に関係あるようで最終的には全く関係がない。

価値も意味もいらない。

でも、ただただ愛されているのだ。

そして、愛しているのだ。

必要なことをする。

喜びを喜び、悲しみを悲しみ、時に人と繋がり、1人では味わえない幸せを抱きしめ、ただ生きる。

それが、愛することなのだ。

ただ生きることこそが、自分を愛することなのだ。

それに気づいたら、自分の演奏は素敵だと思った。

こんな素晴らしい演奏を素敵だと、誰かも言ってくれるのは当たり前のはずだけど、気づいてくれないなら、それはそれで良いさ。

「私は私の演奏が好きだから、演奏してる」と今なら言える。

「私は生きていても良いかなと思うから、生きる」と、誰にも期待されなくても言えるのと同じように。

今日も美しく、強くご機嫌に!

Art Your Life!

Just go on this way!